2023年8月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【33】

発想力から生まれた技ありの秋田杉のぬか櫃 樽冨かまた

2023年6月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【32】

170年以上続く桶樽屋 秋田杉のおひつ 樽冨かまた

2023年2月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【31】

コーヒーキャニスターと茶筒 桐匠根津

群馬県みなかみ町月夜野262

TEL:0278-62-2715

kirishounezu.info@gmail.com

リンク先

lit.link/kirisyounezuyondaime

2022年12月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【30】

新潟産桐の米びつ 桐匠根津

桐匠根津の四代目・根津安臣さんは「一番すごいところは、木材のなかでトップクラスの調湿作用です。湿度が60%以上にならない。カビが繁殖するのは湿度70%、気温20度以上。その条件を作らないのです」と力説します。実際にプラスチックケースと桐箱に食パンを入れた安臣さんの実験でも、5月前半の9日間で前者にはカビがびっしり。後者は乾燥したものの、2年たった現在もカビはいっさい生えていません。さらに安臣さんは、「桐はセサミンやキシリトールなどの成分による抗菌や防虫作用にも優れているし、木材では稀な弱アルカリ性で、米(弱酸性)を入れると中和反応で酸化を抑えてくれます」とも。

付属の升は通常の形状を縦にした形で、すり切りで1合サイズ。最後の1粒まですくえる技あり品です。

群馬県みなかみ町月夜野262

TEL:0278-62-2715

kirishounezu.info@gmail.com

リンク先

lit.link/kirisyounezuyondaime

2022年9月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【29】

焼き網 京の金網細工・辻和金網

京都市中京区堺町通夷川下る亀屋町175

TEL:075-231-7368

FAX:075-231-7344

インスタグラム

https://www.instagram.com/tsujiwakanaami/

ホームページ

http://www.tujiwa-kanaami.com/

2022年5月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【28】

わらの鍋敷き 新潟県糸魚川市・はしだて

新潟県糸魚川市桂604-1

TEL:025-566-2978

FAX:025-566-3088

http://www.hashidate-dento.co.jp/official/profile.html

2022年3月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【27】

かつお節削り器 新潟県三条市・山谷製作所 台屋

2021年11月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【26】

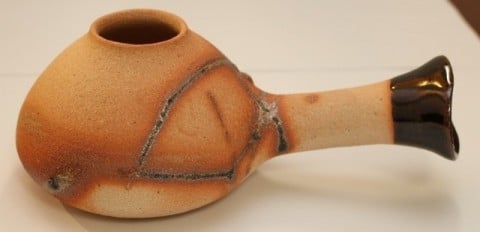

ごま煎り(焙烙) 伊賀焼窯元・土楽

2021年5月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【25】

曲げわっぱのマグカップ 木曽路・小坂屋漆器店

2021年3月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【24】

曲げわっぱの弁当箱 木曽路・小坂屋漆器店

天然サワラの最高級弁当箱

若い人にも人気が高まる曲げわっぱの弁当箱。先祖代々続く小坂屋の当主で、伝統工芸士(国家資格)の小島貴幸さん(56歳)が作る弁当箱は、レトロ感がありつつ、スタイリッシュなデザイン。深みのある明るいブラウン色と美しい木目が温かみを感じさせます。詰めた熱々のご飯は数時間後も冷え切ることなく、べちゃっともせず、粒が立ってうま味が保たれています。

電子レンジは使えません。ほかに使用上の留意点を尋ねると、笑って一言。「普通に使って壊れるものは作らない。落としても割れないから、いっさい気ぃ使わんでいいよ」。堅実なものづくりへの、自信と誇りに満ちていました。(『食べもの通信』2021年3月号 一部抜粋)

◎お問い合わせは小坂屋漆器店

長野県塩尻市奈良井709

電話 0264-34-3406

2021年1月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【23】

蒸し鍋 伊賀焼窯元・長谷園

長谷園の土鍋コーディネーター・竹村謙二さんは「このような気孔は人工的には作れない」と言います。「長谷園の土鍋は、側面をあえて削っています。表に気孔を出すと表面積が増えるので、火の当たりが柔らかくなり、遠赤外線効果も高まるんです」。(『食べもの通信』2021年1月号 一部抜粋)

2020年11月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【22】

すり鉢 愛知県・ヤマセ製陶所

櫛目がないなど、目新しさを装ったすり鉢が次つぎと登場するなか、2人は孝夫さんの父で2代目の茂さんが確立した製造方法と形状を守り、機能性に富んだ「本来のすり鉢」を作り続けています。

匡さんが「卸売業者は質より値段と奇抜な形を求めてくる。でも、お客さんは違います。イベントで買ってくれた人が翌年、すり鉢で作ったというクッキーを持って会いに来てくれた。うれしすぎて泣けました。お金じゃないですよね」と力を込めると、孝夫さんもうなずきます。

伝統や価値観も消費される時代に、連綿と受け継がれる技と心意気が詰まったすり鉢は、本物に触れる心地良さを教えてくれます。(『食べもの通信』2020年11月号 一部抜粋)

◎お問い合わせはヤマセ製陶所

愛知県常滑市多屋町1丁目18番地

TEL:0569-35-2743

http://suribachiya.com/

2020年9月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【21】

しょうゆ差し 東京都墨田区・岩澤硝子さん

しょうゆ差しの液だれに、ストレスを感じたことはありませんか。職人が鍛錬を積んだ伝統の技で一つずつ手作りする岩澤硝子(創業1917 <大正6>年)の「江戸前すり口醤油注ぎ」は、絶妙な厚みをもたせたガラスで、シンプルながらぽてっとしたやわらかさを感じさせるフォルム。しょうゆの出方は細めで量を調節しやすく、出かかった一滴がビンを縦にした瞬間にひゅっと中に吸い込まれ、少しも液だれしない優れものです。

◎取り扱い店 産業観光プラザ すみだ まち処

Tel:03-6796-6341

https://machidokoro.com

2020年7月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【20】

木の器 福井県・小島尚さん

木製の食器は温かみが感じられ、食卓を華やかにします。落としてもガラスのように割れる心配がなく、子ども用にも人気です。でもいざ購入るときに「ウレタン塗装」の表示を見つけ、購入を諦めた経験はありませんか?

「自分がいいと思ったものしか販売できない」と言う小島尚さん(44歳)は、物づくりに真摯に向き合う木工作家です。

小島さんは長く使える良質さと、デザインの力が感じられる物づくりを追求しています。その一つは水分を吸収し、傷みやすい木の性質上、欠かせないコート剤です。一般的に多いのはウレタン塗装ですが、シンナーを溶剤に使います。「塗膜は丈夫ですがシンナー臭が残る。安全と言い切れない物はお売りできません」。

替わりに使うのはオイルにミツロウワックスを混ぜたオイルワックス、ガラスコート、漆の3種。「オイルは亜麻仁油などの食用油が、高価ですがベスト。市販されているのでご自宅でも手入れができます。ガラスコートは耐熱、耐水、撥水性があり、木の表情が楽しめます。圧倒的に持ちが良いのは漆ですが、木目は隠れてしまう。漆が好きな方も多いですが、原材料が高く手間が段違いに多いので、高額になります」

◎問い合わせ

〒912-0218 福井県大野市可合20-57-5

nkojima534342@gmail.com

インスタグラム#小島尚で検索すると、作品と出店スケジュールが見られます。

2020年5月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【19】

ご飯用土鍋 滋賀県・土鍋工房 六鍋

◎問い合わせは土鍋工房 六鍋

滋賀県東近江市宮川町244-426

TEL:0748-26-7754

https://rokunabe.com/

2020年3月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【18】

益子焼の器 大誠窯

◎問い合わせは大誠窯

栃木県芳賀郡益子町城内坂92

TEL:0285-72-2222

2019年1月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【17】

本榧のまな板 SHOP榧工房 かやの森

2018年11月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【16】

鉄製の中華鍋 鍛造作家 河原崎 貴さん

カンコンカンコンと響く音。オレンジ色に熱した円盤状の鉄板を少しずつ回転させ、水をたっぷり含ませて重くした木づちを振り落とす。鉄板の中ではがれた鉄の酸化被膜が跳ね上がり、みるみるうちにきれいなボウル型に整った。仕上げのさび止めはラッカーなどの塗料は使わず、サラダ油を塗る。

女性でも容易に持ちあげることができる河原崎さんの中華鍋。東京・丸ノ内のショップに置かれると、30代の女性を中心に人気に火が付いた。「自分のために作られた」。そう感じられる余白をもたせたシンプルなデザインと使いやすさに、二つめ、三つめと買い足すリピーター、鍋ぶたを特注する人も増えている。

「手仕事のいいところは、お客さんが欲しい物を作れること。修理やクリーニングもしますので、捨てたり、買い替えるストレスを感じずに、安心して長く使ってもらえます」 (『食べもの通信』11月号 一部抜粋)

◎問い合わせ

ギャラリーsen

長野県松本市中山6573

1000_gallerysen@gmail.com

インターネット販売はHARMONICS.(ハーモニクス)

https://www.harmonics-shop.com/SHOP/k-88.html

2018年7月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【15】

サクラとクリの木べら くりもの職人 大久保公太郎さん

2018年5月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【14】

富士北麓のスズ竹ザル

「お米をとぐと、うまいでよ(おいしいよ)。普通の米がコシヒカリになっちゃう」。誇らしげに語るのは小佐野勝重さん(70歳)。

勝山のザルは四角から円形に切り替える部分だけ、表皮を裏返して編み込みます。このため目が詰まっていても水きれは抜群。米をとぐさい、ぬかのにおいや雑味がつきにくいうえに、竹が柔らかいのでお米も割れにくく、おいしく炊きあがります。

ゆでた枝豆や野菜の水きりのほか、焼きたてのパンをのせても蒸気がこもらず、重宝します。また、「蕎麦やうどんをのせるのにも適しているので、全国の蕎麦屋から注文がきます」と、同センター代表の在原建男さん(70歳)は言います。

使用後はよく乾燥させること。縁に水が溜まりやすいので逆さにして、日陰干しにするのがベストです。使い込むほど、緑がかった淡い黄色は深い褐色に変わり、風合いの変化を楽しめます。 (『食べもの通信』2018年5月号 一部抜粋)

2018年2月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【13】

南部鉄器の急須 岩鋳

南部鉄器といえば鉄瓶が一般的なイメージですが、岩鋳は鉄瓶のほかに急須や鍋なども製造しています。なかでも急須は、代表的なあられ模様やざくろ石を模した24面体、毬(まり)の模様など洗練されたデザインと色彩が海外でも高く評価されています。

保温性に優れ、時間が経っても冷めにくい鉄器の急須。茶葉のうま味がゆっくり引き出されることと、磁器などに比べて堅牢なのが特長です。

◎お問い合わせ

盛岡市南仙北2-23-9

2017年10月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【12】

料理が楽しくなる包丁 藤原照康刃物工芸

使い続けたい切れ味」を実現

「すっと吸い込まれるような切れ味で、素材を生かすのが私の包丁。タマネギを切っても涙が出ないし、トマトも潰れません」

藤原さんの包丁は、日本刀と同じ波紋が特徴です。ずしりとした重みが手元に安定感を生み、力をかけずにすっと切ることができます。手打ちしたハンマーの跡で凹凸ができるため、切った野菜が包丁の側面から離れないストレスもありません。

包丁の手入れは使用後に熱湯をかけて、からぶきするだけ。この扱いやすさを実現したのが、鋼をステンレスでサンドイッチした三重構造です。側面はステンレスでさびず、最高級の出羽鋼(いずはこう)を使う刃先は「いつまでも使い続けたい切れ味」と、国内外で愛用者が増えています。(『食べもの通信』2017年10月号 一部抜粋)

◎お問い合わせ

東京都目黒区碑文谷1-20-2

2017年8月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【11】

一般家庭で使うなら一生もの 銅製おろし金

中村さんの卵焼き鍋は、オリジナルの銅柄を取り付けたら、鍋の内側にすずを焼き付けます。

「すずは、焼き付けるとメッキと比べてはがれにくくなり、鍋の油なじみも良くなります。焼き付け直しできますが、家庭で使う程度なら、あまりはがれることはないと思います。一生使えて、使うほど焦げなくなる銅鍋を、ぜひ試してください」(『食べもの通信』2017年8月号 一部抜粋)

◎お問い合わせ

東京都足立区梅田3-19-15

2017年6月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【10】

一般家庭なら一生もの 銅製おろし金

水分、栄養成分、うま味がそのまま

勅使川原さんのおろし金は目が1.2㎜ほどと高く、目の立つ方向を微妙にずらすことで目詰まりを防いでいます。目と目の間隔を広めにとるのは、おろすときの抵抗を小さくするため。使い勝手の良さを研究し尽くした、熟練の繊細な技です。

銅製おろし金は切れ味が鋭く、細胞が潰れるセラミックやプラスチック、アルミ製と違い、栄養成分やうま味が逃げ出さず、真っ白で辛味が少なく、ふわっととした大根おろしができます。

また、銅板自体が高価なため、銅製のおろし金は高値ですが、プロの料理人が毎日使っても30年以上もち、家庭なら生涯使える勅使川原さんのおろし金は、それ以上の値打ちが実感できるはず。(『食べもの通信』2017年6月号 一部抜粋)

2017年4月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【9】

和の趣を伝える小さな一品 雨城楊枝

香木の匂いも爽やかに漂い

雨城楊枝の材料となる「黒文字」は、クスノキ科の香木。現在では白樺が多く使われますが、森光慶さん(二代目、66歳)はいまでも、近くの山に登って自ら良質な黒文字の枝を採取しています。

雨城楊枝の特徴は、黒文字の皮や樹肉の白さを生かして、さまざまな細工を施すこと。閉じた扇のような形の「末広」、舟をこぐ道具に似た「櫂」、飛翔する鶴を横から見たような「鶴」など、25種類ほどの楊枝があります。

取材中にも、森さんは小刀をスースーッと滑らせ、黒文字の枝から独特の形状をした雨城楊枝を次々と作っていきます。

「手だけに力を入れるのでなく、体で押すような気持ちで全身を使って削る。最後の仕上げは、細心の注意で小刀を動かします」

一番難しいという「のし」は、手元の先端がのし袋の水引のように結んであるもの。紙のように薄く削られた枝は、熟練の技のたまものです。

黒い樹皮と白い樹肉のコントラストが鮮やかで、遊び心と品格ある形状の雨城楊枝。黒文字の芳香も爽やかで、お祝いや晴れの席など、改まった機会には手にしたい、和の趣を伝える小さな一品です。(『食べもの通信』2017年4月号より一部抜粋)

2017年1月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【8】

食材をふっくら仕上げる和せいろ 麻彦商店

2016年11月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【7】

なんでも洗える棕櫚たわし 髙田耕造商店

2016年9月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【6】

原材料の木材も塗料の漆も 天然もの 兵左衛門 東京支店

「箸は食べもの」と宣言する「兵左衛門」ブランド。木を削り、形を整えて、仕上げに漆を塗ることで強度をもたせる「塗箸」が主流です。

「箸先は噛んだり削れて、体に入ってしまうこともあります。国の安全基準では、合成化学塗料に漆1滴混ぜたものでも『漆塗装』と表示できますが、『兵左衛門』の箸は下塗り、中塗り、上塗りすべてに、合成塗料を一切含まない天然の漆を使っています」(細井さん)

漆は防水性や防腐性、防虫性などに優れています。漆アレルギーがある人には、天然の蜜蠟(みつろう)で仕上げた箸も。防水や汚れ防止効果があり、無色透明なため、木地の自然な風合いや柔らかな手触りが楽しめます。

◎お問い合わせ

兵左衛門 東京支店

東京都渋谷区広尾5-3-13

☎03-5783-2184 FAX03-5783-2284

◎折れたり、色落ちしたさいは修理も受付けます。また、一本から購入が可能です。また、持ち手はウレタン系の化学塗料を使った製品もあります。

2016年7月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【5】

下町からはじまった伝統工芸 江戸切子 川辺硝子加工所

切子職人は、工業用ダイヤモンドを塗り付けたホイールを駆使して、ガラスの表面に縦横斜めの切り込みを入れて模様を描きます。

縦横に細かく切り込みが入っているものほど作るのが大変そうだが、本当に難しいのは、グラスの胴まわりを1周するリング状の模様を入れること。「始まりと終わりがきっちり合わないといけない。リングを数ミリ間隔で2本以上入れるデザインは、同じ間隔を保ったまま1周させるのがすごく大変なんですよ」

☎/FAX03-3471-6116

2016年5月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【4】

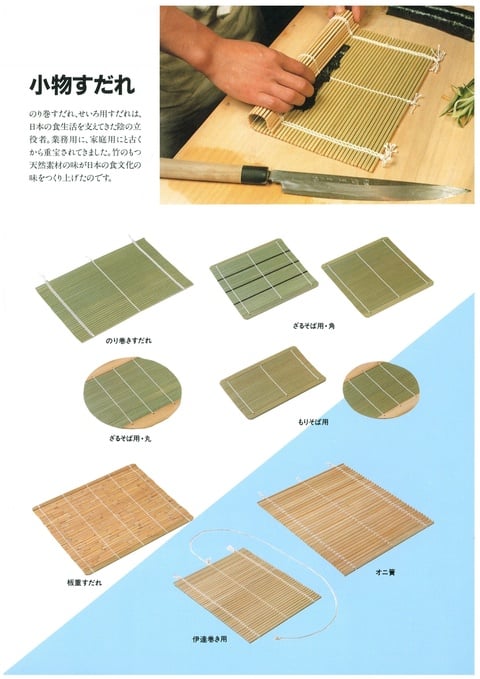

職人が極めた技の結晶 巻きす 田中製簾所

粋にこだわる職人が極めた技の結晶ともいうべき巻きすです。(『食べもの通信』2016年5月号 一部抜粋)

☎03-3873-4653 ファックス03-3348-0910

サイズやデザインなど、用途に合わせてご相談ください。

2016年3月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【3】

鍛金の技が生み出す銅製の茶器 長澤製作所

3代目の職人・長澤利久さん(48歳)が作るのは、主にやかんや急須などの茶器です。表面の打ち出した模様がさまざまな角度に光を反射し、奥深い光彩を放ちます。

最大の特長は注ぎ口の水切れの良さ。「職人の一番の腕の見せ所」といいます。口の先が絶妙なカーブを描いて反り返り、水が垂れるのを防ぎます。

銅は熱して軟らかくした後、金づちで叩いて模様を入れると強度が生まれます。毎日使うからこそ、丈夫で「雑に」扱えるのも魅力です。

また、銅は抗菌・除菌、塩素を分解する作用があるといわれ、水がまろやかでおいしくなると評判です。「熱伝導がよく、お湯がびっくりするくらい早く沸きますよ。高い温度域が長く続くので、ほうじ茶や番茶にすごく合います」(『食べもの通信』2016年3月号 一部抜粋)

☎03-3891-4907

用途に合わせてデザインや色など、ご相談ください。

2016年1月号 隔月連載 伝統の技キラリ!和食器具【2】

ご飯がもっとおいしくなるおひつ、飯台 新井風呂桶店

☎049-222-7125